「マーケティングDXとデジタルマーケティングはどのような違いがあるの?」

「マーケティングDXが成功している企業の共通点や、成功事例を教えて欲しい」

このような疑問・要望をお持ちのマーケティング担当者の方もいるのではないでしょうか。

マーケティングDXとは、デジタルの技術を用いてマーケティング活動の上流・下流工程をアップデートし、競争優位性を確立することです。昨今はマーケティングDXに取り組む大企業や中小企業が増えており、それぞれの方法で顧客体験の向上に力を入れています。

しかし、マーケティングDXという言葉はよく聞くものの、具体的にイメージできる方は少ないはずです。まだまだマーケティングDXへの理解は浸透していないということです。

とはいえ、成長を目指す企業であれば、必ずマーケティングDXに取り組まなければいけません。

本記事では、マーケティングDXの概要やデジタルマーケティングとの違い、成功している企業の共通点や成功事例を解説します。

ぜひ本記事の内容を参考にして、自社の取り組みに活用してみてください。

目次(クリックしてジャンプ)

マーケティングDXとは

マーケティングDXとは、市場・競合調査や広告・SEOなどの施策、新規顧客の開拓や既存顧客のサービス解約防止など、さまざまなマーケティング活動の場面にデジタル技術を導入する取り組みを指します。また、マーケティングDXの最終的な目的は、顧客体験の満足度向上につなげて、競争優位性を確立することです。

そもそもDXとは、デジタルトランスメーションの略称です。デジタルの技術を活用して、企業の取り組みをアップデート(変革)することを指します。

そのため、これまでに構築してきたビジネスモデルが根本的に覆る場合もあるのです。

たとえば、マクドナルドやスターバックスをはじめとする飲食店が導入した、並ばずに注文できる「モバイルオーダー」は、マーケティングDXの取り組みの1つに該当します。マーケティングDXに取り組む以前は、コロナウィルスが蔓延しているなかでも並んで注文しなければならないという課題を抱えていました。

そこで飲食店はモバイルオーダーを導入することにより、注文から商品の受け渡しまでの流れを円滑に進むようにして、お客様の感染リスクを極力防ぐようにしたのです。その結果、お客様は安心してサービスを利用できるようになり、顧客体験の満足度向上につながっています。

このような取り組みがマーケティングDXです。

マーケティングDXとIT化・デジタルマーケティングの違いとは

ここまで読み進めた方のなかには、

- マーケティングDXとIT化は何が違うの?

- デジタルマーケティングと一緒じゃないの?

などの疑問がでてくるのではないでしょうか。

本章では、マーケティングDXとIT化・デジタルマーケティングの違いについて、それぞれわかりやすく解説します。

マーケティングDXとIT化の違い

マーケティングDXとIT化は、「目的と手段」に違いがあります。

IT化は、後者の手段に該当します。

たとえば、「マーケティング業務の生産性を上げるためにMAツールを導入する」「顧客と円滑にやり取りするためにチャットツールを取り入れる」などがIT化です。あくまで、マーケティング活動の一部分の課題を解決するための手段であり、ビジネスに変革を起こすまでには至りません。

その一方でマーケティングDXは、マーケティング活動をアップデート(変革)する取り組みのことです。そのため、IT化のように一部分のプロセスが変わるのではなく、ビジネスの根本的な変化を目的にしているのです。

つまり、マーケティングDXの過程のなかにIT化があるようなイメージです。

メリットとベネフィットの関係性をイメージすると、わかりやすいのではないでしょうか。マーケティングDXがベネフィットに該当します。

両者の概要は似ているものの、本質的な意味はまったく異なります。使い方を間違えないようにしましょう。

マーケティングDXとデジタルマーケティングの違い

マーケティングDXと似ている言葉に、「デジタルマーケティング」がありますが、それぞれの意味や概要はまったく異なります。

- デジタルマーケティング:WebサイトやSNSなど、デジタル技術を用いたマーケティング手法のこと

- マーケティングDX:デジタル技術を用いてマーケティング活動をアップデート(変革)すること

つまり前述で解説したIT化との違いのように、手段と目的のような関係性です。デジタルマーケティングはあくまでマーケティング手法の1つであり、根本的な変革を起こすことを目的にしていません。

一方でマーケティングDXに取り組む過程で、デジタルマーケティングを活用する場合があります。たとえば、顧客とのコミュニケーションを自動化するために、デジタルマーケティングのデータを活用するようなイメージです。

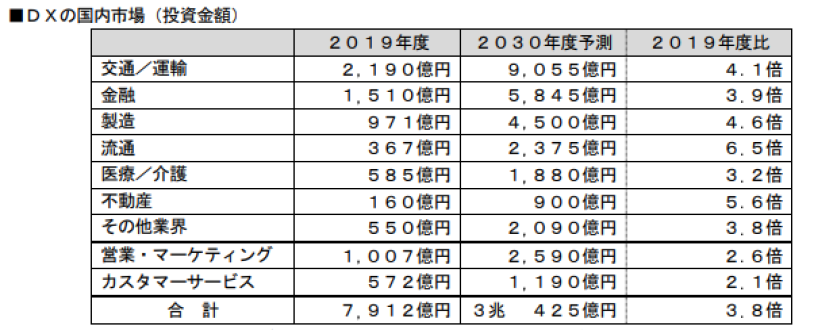

マーケティングDXの市場規模

マーケティングDXの市場規模(投資金額)は、2019年度は1,007億円で2030年度には2,590億円と予測され2019年度比で2.6倍に成長すると言われています。

富士通キメラ社が調査・公開したカテゴリーとしては正確には「営業・マーケティング」という分類となります。

マーケティングDXの推進が遅れている理由と課題

マーケティングDXに取り組む企業は年々増加傾向にありますが、まだまだ推進が遅れている状況にあります。

本章では、マーケティングDXの推進が遅れている理由と課題を3つまとめました。

- 圧倒的にスキルと保有する人材が少ない

- 膨大な費用がかかる

- 現状のままでも事業がうまくいっている

マーケティングDXの課題1:圧倒的にスキルを保有する人材が少ない

マーケティングDXに取り組む企業は増えているものの、「マーケティング×DX」領域のスキルを保有している人材は圧倒的に少ない傾向にあります。

その人材不足の影響から、いち早くマーケティングDXに取り組みたいのに、なかなか進められていない企業が多いです。専門性が高い領域かつ成功事例も少ないので、社内でマーケティングDXを進めようとしても対策しようがありません。

ただし市場拡大に伴って、マーケティングとDX領域のスキルを保有する人材も増えてきています。

マーケティングDXの取り組みが始まったばかりの頃よりも、格段に人材を確保しやすく、取り組みやすい環境になっていると言えるでしょう。

参考:「中小企業のDX」効果的な進め方!

マーケティングDXの課題2:膨大な費用がかかる

マーケティングDXの取り組みには膨大な費用を必要とします。

ツールの導入やマーケティング部署の体制の見直しが必要ですし、場合によっては根本的にビジネスモデルを変える必要があります。また前述で解説した人材不足の影響から、「マーケティング×DX」の領域に詳しい人材の人件費の相場も高騰しています。

当然ながらマーケティングDXを導入してもすぐに成果がでるわけではないので、かかった費用を回収するのに時間を必要とします。

つまり、大企業のような潤沢な資金力がないと、マーケティングDXに取り組むスタートラインにすら立てないわけです。マーケティングDXに取り組むために、投資家や銀行から資金調達するなどして、さまざまな対策を行う必要がありそうです。

マーケティングDXの課題3:現状のままでも事業がうまくいっている

マーケティングDXに取り組むには、膨大な費用とビジネスモデルを変革するリスクをかける必要があります。現状で事業がうまく進んでいるのであれば、わざわざそのようなリスクを冒してまで、マーケティングDXを進める必要性を感じていないケースも多いでしょう。

しかしながら、現代のビジネスの世界は市場の変化が激しく、現状うまくいっている事業もいつ終わりを迎えるかわかりません。時代の変化に対応できず、潰れていった事業は数多く存在します。

そのような状況にならないためにも、早いうちからマーケティングDXの取り組みを検討し、実施しておく必要があります。マーケティングDXの必要性を感じていない場合でも、未来のことを考えて取り組みを検討しておきましょう。

マーケティングDXで成果を出している企業の共通点5つ

マーケティングDXで成果を出している企業の共通点を5つまとめました。

- 自社が抱えている課題や実施する目的を明確にし、社内全体に共有している

- 経営者が率先して行動している

- 常に顧客に目を向けている

- 外部リソースを取り入れている

- DX領域に詳しい人材の獲得・育成に力を入れている

それぞれの共通点を詳しく解説します。

成果を出す共通点1:自社が抱えている課題や実施する目的を明確にし、社内全体に共有している

当然ながら、自社の課題やマーケティングDXに取り組む目的が明確になっている企業は、成功しやすい傾向にあります。くわえて、マーケティングDXに成功している企業は、社内の従業員に課題と目的を共有しています。

「課題解決のために何をやるのか」を従業員全体で共有できているので、同じ目的に向かってマーケティングDXに取り組むことができるわけです。マーケティングDXは大規模な変革を起こすからこそ、自社の課題や目的を明確にして社内全体で共有しておく必要があります。

成果を出す共通点2:経営者が率先して行動している

マーケティングDXは事業全体に変革を起こす取り組みです。

そのため、経営者が率先して根本的に組織の体制を見直す必要がありますし、マーケティングや営業などの各部署と連携を図っていかなければいけません。場合によってはマーケティングDXのような大規模の取り組みに、各部署から反発意見もでてくるでしょう。

経営者である以上、そのような意見もしっかり受け止めて、どのように取り組むか判断を下す必要があります。

マーケティングDXに成功している企業は、経営者が率先して行動しています。従業員にすべて任せるのではなく、経営者自らが積極的に取り組むようにしましょう。

成果を出す共通点3:常に顧客に目を向けている

冒頭でも解説したとおり、マーケティングDXの目的は顧客体験の満足度向上につなげることです。

そのため、マーケティングDXに取り組む際は常に顧客に目を向けて、「いま何を求めているのか」「どのような課題を感じているのか」など、顧客理解を深める必要があります。

マーケティングDXへの取り組みは自社に大きなメリットがあります。しかし顧客にとってもメリットがある形にならなければ、成功とは言えません。

成功している企業は、必ず顧客のメリットを考えてマーケティングDXに取り組んでいます。

成果を出す共通点4:外部リソースを取り入れている

マーケティングDXの取り組みを成功させるには、マーケティングとDX領域を組み合わせた専門的な知識と実践経験が必要です。また客観的な視点も必要となるので、自社のリソースだけで成功させるのは難しいでしょう。

そのため、マーケティングDXの領域に詳しい外部のリソースを取り入れ、取り組みを円滑に進められるよう工夫していく必要があります。事実、マーケティングDXに成功している企業は、外部リソースを積極的に取り入れています。

外部の人材を雇うため膨大な人件費が必要となるものの、マーケティングDXを成功させるためには欠かせない要素です。

マーケティングに特化した副業・復業の人材エージェントを活用するなどして、マーケティングDXの領域に詳しい人材を確保しましょう。

成果を出す共通点5:DX領域に詳しい人材の獲得・育成に力を入れている

外部リソースを取り入れるのは1つの手段ではありますが、自社への理解は少ないと言えます。抱えている課題や今後進むべき方向性、顧客ニーズなどは、自社の社員の方が詳しいと言えるでしょう。

自社に関する情報を深く理解しているほど、革新的なマーケティングDXのアイディアも思い浮かびやすいはずです。

そのため外部のリソースに依存するのではなく、自社でもマーケティングDX領域に詳しい人材を獲得して育成していく姿勢が重要です。最終的には社内でマーケティングDX専門の部署を作り、高速でPDCAを回せるところまで目指すと良いでしょう。

マーケティングDXの成功事例3選

マーケティングDXの成功事例を3つまとめました。

- 株式会社Mobillity Technologies

- 株式会社イグニス

- アスクル株式会社

それぞれ詳しく解説します。

マーケティングDX事例1:株式会社Mobillity Technologies

株式会社Mobillity Technologiesは、「タクシーGO」というタクシー配車アプリを提供している企業です。

同社はタクシーを利用する顧客の満足度を向上させるために、社内決済が不要なシステムを作ったり、配車したタクシーの現在地をリアルタイムで表示できる機能をアプリに搭載したりなど、さまざまな工夫を施しています。

タクシー業界以外にも参考となるマーケティングDXの事例です。

マーケティングDX事例2:株式会社イグニス

株式会社イグニスは、婚活アプリ「with」を提供している企業です。

同社は社内の情報共有に課題を抱えており、円滑なコミュニケーションが実現できていない状況でした。そこで誰でもカンタンに使える情報共有ツールの「Stock」を導入した結果、社内の情報共有が円滑に進むようになり、事実ベースをもとにマーケティング施策を実施できるようになったのです。

マーケティング業務の効率化につながり、マーケティングDXの実現に成功しました。

マーケティングDX事例3:アスクル株式会社

アスクル株式会社は、「LOHACO」という一般消費者向けのショッピングサイトを運営している企業です。

顧客の属性や購買データなどを活用して、本当に商品を求めているユーザーを特定して優先的に提供する「売らないマーケティング」を実現しています。コロナ禍における買い占めなどの社会課題を解決するために、このようなマーケティングDXを実現しました。

マーケティングDXの書籍

米中先進事例に学ぶ マーケティングDX

|

|

新品価格 |

書籍紹介

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の重要性が叫ばれている昨今、その本命としてマーケティング分野のDXに注目が集まっています。

本書では、既存のマーケティングの仕組みや前提を大きく変化させる「マーケティングDX」について、企業の担当者や経営陣が知っておきたいポイントをコンパクトにわかりやすく解説。

DX先進国である中国やアメリカの驚きの事例を紹介しながら、消費やマーケティングのデジタル化が各業界に与えているインパクトをリアルに描き出します。

たとえば、中国経済回復の立役者である「ライブコマース」や「OMO」など話題のトピックも扱い、その仕組みからビジネスに与えるインパクトまで詳しく解説しています。

マーケティング視点のDX

|

|

新品価格 |

![]()

書籍紹介

どうすれば市場が喜ぶDXを実現できるのでしょうか。重要なのは、市場の声を聞き、市場の課題を解決することです。

そのためには、従来のように「ITの人」だけが技術面からDXにアプローチするのではなく、市場の消費者に近く、市場を最も理解しているマーケティング部門の人やマーケターが積極的にDXに関わる必要があります。

マーケティング視点を持ってDXを推進していくことを、本書では「DX2.0」と呼んでいます。マーケティング視点を持つことによってDXの価値はさらに高まります。コロナ禍で強制的にDX1.0が実現している今こそ、その勢いに乗りながら、DX2.0を推進し、実現する絶好のタイミングです。

ぜひ市場を魅了し、ユーザーの心をつかむDXを実現してください。

顧客起点のマーケティングDX データでつくるブランドと生活者のユニークな関係

|

|

顧客起点のマーケティングDX データでつくるブランドと生活者のユニークな関係 新品価格 |

![]()

書籍紹介

本書では、広告・マーケティング部門に求められるDXの考え方と具体的なアプローチについてまとめられています。

DXの目的を「顧客体験をデジタルで最適化すること」ととらえ、テレビCMの効果の可視化や生活者データの捉え方、SNSの浸透で変わる購買行動について解説。

マーケティングDXのまとめ

本記事では、マーケティングDXの概要やデジタルマーケティングとの違い、成功している企業の共通点や成功事例を解説しました。

消費者の購買行動の変化や市場のトレンドの変化などのきっかけにより、マーケティングDXに取り組む企業が増えています。しかし、マーケティングDXの領域に詳しい人材が見つからなかったり、資金不足が深刻だったりなどの理由から、うまく進められていない企業も多いでしょう。

とはいえ、今後マーケティング活動で成果を出すなら、確実にDX領域への対応が求められます。競合と優位性を明確にするためにも、早いうちからマーケティングDXに取り組まなければいけません。

日々少しずつでもいいので、マーケティングDXへの取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。

インタビュー・取材記事掲載はこちら