音声データの活用が、ビジネスの新たなフロンティアとして注目を集めている。口頭での会話という、これまで見過ごされがちだった情報源に、AI技術を用いて切り込むことで、企業はどのような価値を生み出せるだろうか。音声解析AI「MiiTel(ミーテル)」を提供する株式会社RevCommの代表取締役CEO、會田武史氏に取材し、音声データの無限の可能性と、同社の取り組みについて探った。

株式会社RevComm 代表取締役/CEO 會田 武史(あいだ たけし)

三菱商事株式会社に入社し、自動車のトレーディング・海外市場での販売/マーケティング施策の企画・立案・実行、クロスボーダーの投資案件・新会社設立、政府向け大口入札案件、M&A案件等に従事。2017年7月に株式会社RevCommを設立。

—— RevCommはどのような経緯で設立され、どのようなビジョンを掲げているのでしょうか。また、MiiTelはどのような機能と特徴を持つサービスなのでしょうか。

株式会社RevComm 代表取締役CEO、會田武史氏(以下 會田):弊社は「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」をミッションに掲げ、2017年に創業しました。日本の生産年齢人口の減少が加速する中で、現在と同等のGDPを維持、願わくば拡大させるためには生産性(一人当たりGDP)の向上は必要不可欠です。生産性を因数分解すると「能率×効率」で表されると思いますが、日本人は教育水準も倫理観も高いので能率は一定担保されています。

一方効率が悪いため、能率という因数が高くても生産性は限定されてしまい、1970 年以降G7で最低となっています。効率が悪い要因は有象無象にありますが、学生時代・商社時代に働いてきた経験から、「何を言ったかではなく、誰が言ったかが優先される、コミュニケーションコストが高い社会構造」が主因を占めるという仮説に至り、対象領域を「音声×AI」に定めました。

例えば、商社勤務時代には、企業の営業部門は売上を担う重要な部署でありながら、顧客と担当者が「何を」「どのように」話しているか分からない・確認できないといった「会話のブラックボックス問題」が生じ、育成も属人的・感覚的な指導が多い点に課題を感じてきました。まずは企業の売上の要となる「営業」の生産性向上を実現することにより日本の生産性向上に貢献したいという想いから音声解析とAIを活用した「MiiTel」の開発・提供を開始しました。

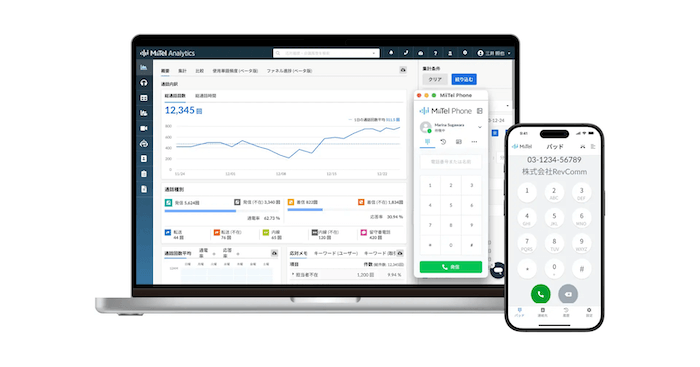

音声解析AI「MiiTel」は、電話解析の「MiiTel Phone」、Web会議解析の「MiiTel Meetings」、対面解析の「MiiTel RecPod」の3商品で構成されています。

電話、Web会議、対面による営業活動や顧客応対を自動で録音・解析し、AIが全文文字起こし・議事録を作成し、CRMツールに連携します。また、音声解析AIにより「話速」「トーク比率」「声の抑揚」「相手に被せて発言した回数」「沈黙回数」「会話のラリー数」といった項目を定量評価し、ファクトベースのセールスイネーブルメント/セルフコーチングを実現することで商談獲得率や成約率の向上に繋げるサービスです。

—— RevCommを立ち上げた際の目標と、製品開発に取り組む上での主な動機について教えていただけますか。

會田:私が、起業時に決めたゴールは、「経営判断AIを創出するプラットフォーム」を創るということです。経営判断AIを創るためには、経営判断に至るまでに行われた様々な議論を経営判断データとしてビッグデータ化する必要があると考えました。特に顧客と担当者で交わされるラストワンマイルの会話は、企業の最重要データの一つであり、将来的に個社毎の経営判断に活用できると考えています。

また前述の通り、ビジネスにおける「会話のブラックボックス問題」に加え、「何を言ったか」ではなく、「誰が言ったか」が優先されるといったコミュニケーションコストの高さも生産性が上がらない主要因だと考えています。MiiTelを活用して、コミュニケーションを可視化、最適化することで、一人一人の生産性を上げ、「人にしかできないクリエイティブな仕事」に専念する時間を生み出すことを目指しています。

—— なぜ「声」のデータが重要だと考えているのでしょうか。また、テキストデータと比べて、音声データならではの価値や利点は何でしょうか。

會田:ビジネスシーンにおいて、文書や資料、メールなどのテキストデータは綺麗に整形された状態で残っており、既にビッグデータとして蓄積されていますが、「口頭での会話データ」についてはまだまだ手付かずの状態です。

ですが、自社の担当者と既存・新規・潜在顧客との間で交わされる生の会話にこそ、経営に係る重要な情報が含まれていると思いませんか?

商談や顧客対応の内容を担当者が議事録等の文章にまとめる場合、話した内容を細かく記載するには労力もかかりますし、担当者の主観が入り、正確に記録することは非常に困難です。一方、音声データは工数をかけることなく自動的に収集でき、さらにパーソナリティ・ニュアンス・緊急度・温度感などの貴重な付随情報も含んでいます。

MiiTelを活用することで、「いつ、誰と誰が、何を話した」という情報に加え、「どのように話して、その結果どうだったのか」といったテキストには含まれない情報を記録として残し、定量・定性情報として共有することができる、そこに価値があると考えています。

—— 「録音ファイル」と「音声データ」の違いについて説明していただけますか。現在の音声データ活用における課題と、それにどのように対応されているのか教えてください。

會田:「AIを活用するには自社独自のデータを持つことが重要」というお話をすると、「弊社は過去のコールセンターのやり取りを全て録音した大量の録音ファイルがある。これを使って自動顧客対応AI のようなものは作れないのか?」という類のご質問を頂くことがあります。結論としては、AIを活用するためにはデータの量だけでなく、データの質も非常に重要になってくるため、難しいです。

単純な録音ファイルを大量に保持していても、「いつ、誰と誰が何を話して、その結果どうなったのか」といった、話者情報や結果情報と紐付けないと、データとして意味を持たず結局利活用できません。

コールセンターでは問い合わせやクレーム対応も発生するため、トラブル防止の観点から、通話の録音が進んでいます。しかし、単純に「録音ファイル」が時系列に残っているだけの状態だと、検索性の低さから、重大なクレームなどインシデント時の利用にとどまるケースが多く、ただ録音費用・ファイルの保管費用だけが生じているだけで有効に活用出来ておらず非常にもったいないと感じています。

コールセンターなどに寄せられるお客様の「声」はお客様のクリティカルなニーズや、製品・サービスに対する期待、意見の最前線です。MiiTelの活用により、AIが通話内容を分類し、タグ付けを行い検索性を高めます。さらに、生成AIが議事録を自動で生成し、通話内容を構造化データとして整理された状態で保存します。

このように、膨大な顧客データを整理された状態で蓄積することができます。BtoBの商品・サービスの場合、顧客の声を直接聞くには、商談への同席が必要でしたし、BtoCの場合にはグループインタビュー、テストマーケティングなど、実施に手間やコストのかかる手法が一般的でした。

インターネットでの購買活動が一般的になって以降、購買者や検討者へのアンケートやヒアリングにかかる工数は以前に比べて大幅に軽減したものの、これらの手法はテキストデータによる回答収集にとどまることから、お客様の「本音」や「ニュアンス」を本当に聞けているのかという点には疑問が残ることもありました。

MiiTelを活用することで、お客様のパーソナリティ・ニュアンス・緊急度・温度感を伴う定性・定量データを、工数をかけることなく自動でリアルタイムにビッグデータとして収集でき、分析に活用できることから、マーケットインの商品開発やマーケティング施策の実現が可能となります。

—— 文字起こし情報と生成AIを組み合わせることで、「声」のデータをどのように活用できるのでしょうか。具体的な技術的アプローチとその実装について詳しく説明していただけますか。

會田:先に述べたように、第一段階としてまず、AIによる文字起こしを活用することで「誰が何を言ったかわからない」という「ブラックボックス問題」を解消できます。コールセンターでの事例のように、目的の情報にたどり着くまでに膨大な確認工数がかかる録音ファイルの状態から、周辺システムの情報と紐付けてかつAIによるテキスト化や要約により「検索可能なデータ」にトランスフォーメーションさせることができます。

しかし、現実問題として、多忙なインサイドセールス、コールセンターのマネージャーやマネジメント層、マーケティング部門やプロダクト部門など社内の別部署の視点で見ると、「一つ一つの通話を音声データとして保存しました。キーワードで検索することによって、膨大なデータから探している情報を見つけることができます。」という状態だと、特別なキーワードで絞り込みができる場合を除き、まだまだデータの量は膨大で、統計的な傾向値や課題感、夫々のコミュニケーションの要点が何であったか、抽象度を変えながら俯瞰的に見るためには相当な工数が掛かってしまいます。

そこで、RevCommでは、第二段階として生成AIを活用し、一つ一つの電話やWEB会議の「要約」を任意のプロンプトで作成する機能やAIによるコーチング機能を実装しました。CRMへの自動連携やSlackなどへの通知も自動化されます。

これにより、「全文文字起こし」データでは分量が多すぎて、1件1件確認することが難しかった電話やWEB会議の内容を、ダイジェスト版で受け取ることができるようになりました。ここまでくると、架電や面談を実施したスタッフだけでなく、その上司であるマネージャー、またマーケティング部署やプロダクト開発部署のスタッフといった第三者も、工数負担なく確認できるようになります。

—— 音声感情認識を利用することで、どのような洞察が得られるのでしょうか。音声感情認識の精度と実用性について、具体例を交えて教えてください。

會田:会話を書き起こしたテキストを見ただけでは、会話の雰囲気まで把握することはできません。たとえ丁寧な話し言葉であっても、実際はクレームになっているケースもあります。MiiTelは会話中の音声感情認識エンジンを実装しています。音声感情認識機能は、発話音声の音声特徴と、音声認識器により得られる単語と単語信頼度を入力として、DNN(Deep Neural Network)を用いて発話音声の感情を推定する、音声感情認識アルゴリズムです。

具体的には、納得していない、不満を感じている、乗り気ではない、迷っている、相手の過失や失礼な態度を責めているような話し方や関連ワードが発話された場合にネガティブと判定され、また、喜んでいる、感謝しているような話し方や関連ワードが発話された場合に、ポジティブと判定されます。

判定結果は、MiiTelの解析画面にオレンジとブルーのグラデーションで帯として示されます。

会話の当事者(ユーザー)は、クレーム電話対応におけるお客様側の感情の遷移を確認することにより、お客様の不満を上手く解消することが出来たか否かを判断できます。また、クレーム電話においてネガティブな感情を伴ったお客様側の発話を聞くことで、お客様が特にどのようなことに不満を持っているのかを素早く知ることができます。

ネガティブな応対があった際には、Slack等で通知することもできるため、会話の当事者(ユーザー)以外でも、ネガティブな内容の会話(クレームなど)に早く気づくことができ、迅速かつ適切に対応できるようになります。

音声感情認識結果を確認することにより、クレームや要注意商談の早期発見や、相手に好印象を与えるトークスクリプトの作成等に活用できます。

—— MiiTelの今後の進化と発展の方向性について、どのようにお考えでしょうか。技術開発や市場展開の次のステップについて、展望を聞かせてください。

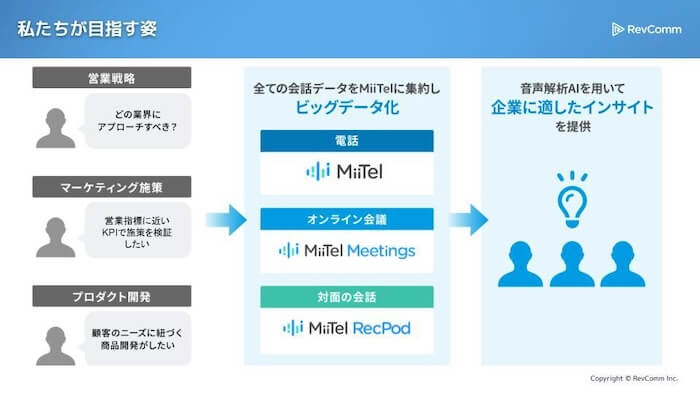

會田:ボイスコミュニケーションのプラットフォーマーとして、ビジネスにおける口頭のコミュニケーションをビッグデータ化し、示唆を導く経営判断AIの開発を目指します。2022年にオンライン会議解析AI「MiiTel Meetings」、2024年に対面の会話を解析する「MiiTel RecPod(β版)」をリリースし、電話・オンライン・対面のビジネスにおける会話が発生する全てのシーンでの音声解析・データ化が可能となりました。

膨大な会話データの中から、

- 営業指標に近いKPIでどうしたらマーケティングの施策検証ができるか?

- 顧客のニーズに基づくマーケットイン発想での商品開発やマーケティングを実現したい

- 営業戦略でどの業界にアプローチすべきか?

といった企業ごとの課題に対して、音声解析AIを用いたインサイトを提供できるプロダクトとして進化させていきたいと考えています。

—— 音声データのアセット化が企業のAI活用にどのような影響を与えると考えていますか。音声データの価値を企業資産として活用するための戦略と事例について教えてください。

會田:生成AIが急速に普及し、各社固有のAIを構築する時代に向けて、企業が持つあらゆる情報資産を活用可能な形で蓄積することが求められています。私はこれを「データのアセット化(資産化)」と申し上げています。画像データやテキストデータは経営に役立つものと認識され、すでにアセット化が進んでいます。

一方で音声データはまだ着目する企業が少なく、いち早くデータを貯め始める企業や、経営改善などの材料として使う実績を作った企業がリードできるため、誰にでもチャンスがある面白い領域と考えています。さらに、会議や会話などの音声データから経営に役立つ情報を抜き出す仕組みや、必要な情報を組み合わせたり活用したりするためのノウハウも貴重な資産になります。

例えば、ある大手金融機関では営業・コールセンターでの会話を全てビッグデータとしてアセット化し、商品企画やマーケター、営業に共有することによって、プロダクトアウト的な金融商品の組成から、マーケットイン発想の金融商品の組成、パーソナライズされた1to1の商品企画・マーケティング・営業活動に切り替える動きがあります。

あらゆる音声コミュニケーションをデータとしてアセット化し、データ量を増やしていくことで、「いつ、どの地域にどのような提案をすると顧客価値を最大化できるのか」が明確になるため、各社固有の自動マーケティングAI、自動営業AI、自動顧客対応AI、さらには経営判断AIの開発が可能になると考えています。

急速に発展するAI時代に取り残されないためにも、日頃の音声コミュニケーションそのものがアセット(資産)であるという意識を早く社内に浸透させ、データ共有のためのシステムに投資し、企業全体でデータの収集と活用に取り組んでいくことが重要だと考えます。

インタビュー・取材記事掲載はこちら