顧客との接点がテクノロジーやメディアの進化によって増えていくことが予想される中、自社のデータをどのように活用すれば最大限に効果を出せるのか。複数あるチャネルで、お客様一人一人にとって最高のCXを実現していき、リテンションを高めていきながらカスタマーライフバリューを向上させていくことで、いかにブランド価値を高めていくのか。2022年7月のFORGE Japan 2022に登壇した日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(以下KFC)、マーケティング部CRM推進課部長代行の濱嶋保樹氏は、アプリを起点としたCX向上の取り組みについて説明した。

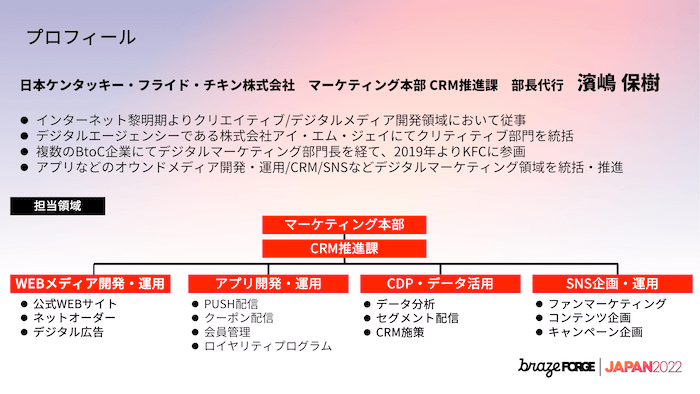

濱嶋氏は、インターネット黎明期よりクリエイティブ/デジタルメディア開発領域において従事。デジタルエージェンシーである株式会社アイ・エム・ジェイにてクリエイティブ部門を統括。その後複数のBtoC企業にてデジタルマーケティング部門長を経て、2019年よりKFCに参画し、アプリなどのオウンドメディア開発や運用、CRMやSNSなどのデジタルマーケティング領域を統括・推進している。

目次(クリックしてジャンプ)

パーソナライズされていないコミュニケーションの問題意識

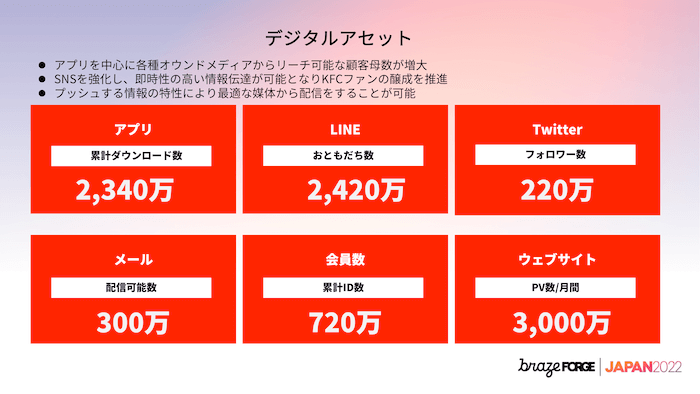

まず、KFCのデジタルアセットの現状としては以下のようになっている。アプリの累計ダウンロード数2,340万人、LINEのお友達登録数2,420万人、Twitterのフォロワー数が220万人、メール配信可能者数が300万人、会員登録者数累計ID数が720万人だ。

昨年度から注力しているのがTwitterでのコミュニケーション。こちらも活性化しており、SNSで即時性の高い情報伝達を行うことにより、KFCファンの醸成を試みている。また、メールマガジンについては比較的早い段階から取り入れていたため、登録者数は多いが、配信可能者数は300万人程度となっている。Webサイトの流入は3000万であり、昔からの蓄積によりこの数値まで増加した。

「現在はSNSなどの発達によりコミュニケーションの手段が増えてきたなと感じています。だからこそ、プッシュ配信をより最適に行うのが大事な部分だと感じました。」と濱嶋氏は話した。

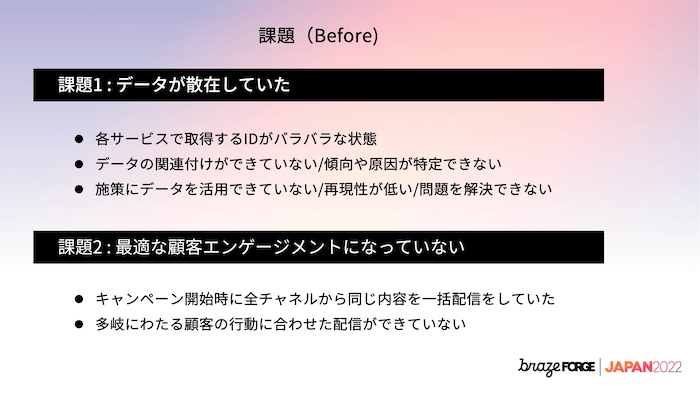

当時の一番大きな課題として、「データが散在していること」が挙げられた。各サービスで取得するID自体は存在しており、データとして蓄積されてはいたが、バラバラな状態で保存されていた。さまざまな部門で必要なデータは取れているけれども、その担当者が見るためのデータになってしまっていたため、データの関連付けができておらず、傾向や原因がうまく特定できなかった。また、施策にデータが活用できていないので、効果的な施策があったとしてもそれを再現したり、問題を解決できず、最適な顧客エンゲージに繋がりにくくなってしまっていた。

加えて、新製品発売時のお客様への通知フローにも疑問があった。例えば、「レッドホットチキンが発売される」という新キャンペーン情報をお客様に配信したいとき、以前は全チャネルから同じ内容を一括配信していたが、多岐にわたるお客様の行動に合わせた配信ができていなかったことにも問題意識があった。

「我々の方でもカスタマージャーニーという分析視点は持っていました。お客様との接点として、我々の方からアプローチできる行動のフェーズとデジタルタッチポイントがあったと思うんです。本来、そこでコミュニケーションが取れたはずなんですけども、先ほど申し上げたようにキャンペーン開始と同時に一斉に同じ内容を配信してしまっていたので、お客様の行動と合致したコミュニケーションがなかなかとれていませんでした」と濱嶋氏は述べた。

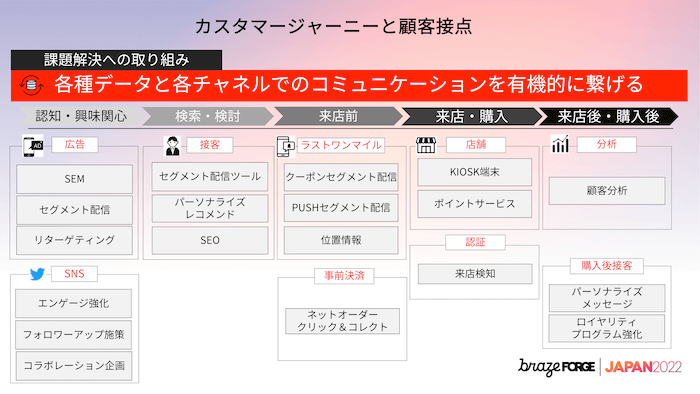

課題解決に向けて、各種データとチャネルでのコミュニケーションをつなげていくことがメインテーマとなる取り組みを進めている。

KFCのCRM施策と3つの戦略軸

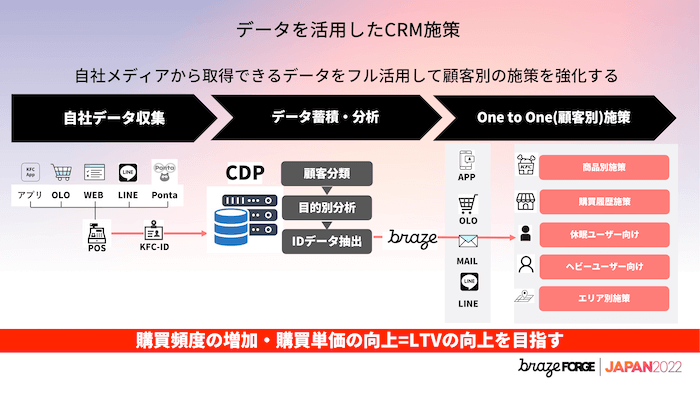

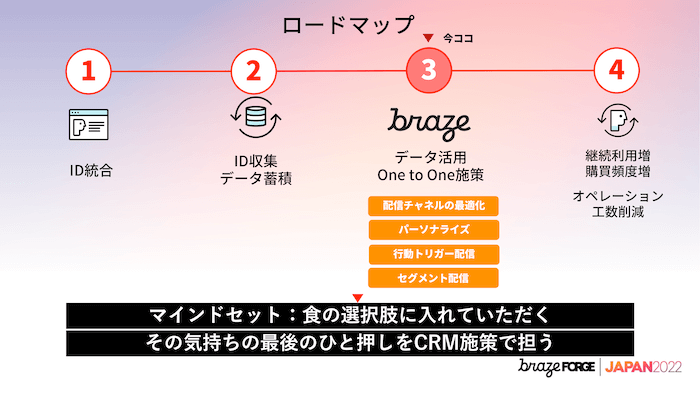

現状、新たなシステムを導入し、昨年末より散乱していたデータを CDPで統合し格納している。自社データとしてデータを収集し、 ID を積み上げていくことによってお客様IDが蓄積されていく。蓄積されたデータは詳細を分類できるようになってきており、分類されたデータは目的別に分析して、その目的に合わせた ID を設置することができる。自社で取得できるデータを最大活用することにより、お客様に合わせた施策の強化を図っていく必要がある。

また、CRM施策の一番大きな目的は、「購買頻度の増加」と「購買単価の向上」だ。この二つを組み合わせて MPPをあげることを目標としていて、例えばKFCは商品別、購買履歴に合わせた施策などは高頻度で行われているが、ヘビーユーザー向けの施策や位置情報と連動して行う施策などは今回の CRM 施策の取り組みの中でも重要かと考えられている。濱嶋氏はこの件に関して、以下のようにコメントしている。

「KFC の場合は皆さんご存知かと思うんですが、クリスマスという大きなイベントがあります。クリスマスやイブ当日には店舗の前に行列ができてたりすると思うんですけど、逆に言いますと年に一回しかケンタッキーを利用しないお客様がたくさんいるのではないか、ということです。私達にとって、年に一回しか利用しないお客様でも購買頻度を1つ、2つ上げて頂くことで売上がかなり違ってきます。それによりMPP も上がってきますので、注力すべきポイントだと考えています。」

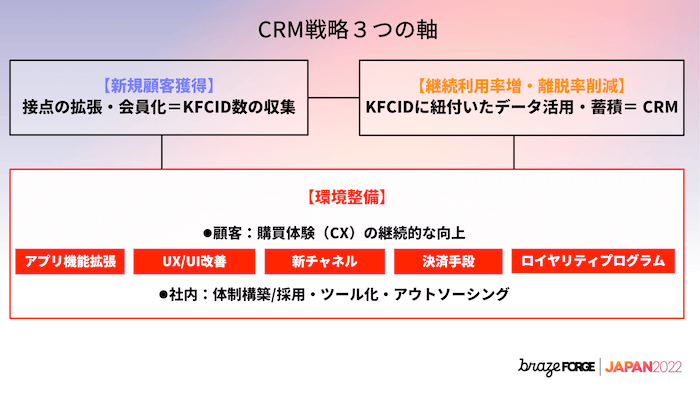

では、実際の具体的な戦略とは何なのか。「新規顧客の獲得」と「継続利用率増加・離脱率削減」を主軸としたお客様との接点の拡張と、会員数増加によるID収集を行っていき、データの活用と集積を進めていくことだ。さらに、2つを支える基盤として環境の整備を行っていくことが挙げられる。

アプリの機能の拡張、UI・UXの改善、新チャネルの開拓など、顧客体験を上げるための継続的な機能の向上を試みている。社内向けの部分では、体制を構築したり、採用の面やツール化、アウトソーシングへの委託などを中心に取り組んでいる。この3つの戦略を3本柱とし、 CRM のシステムをまわしていく予定だ。IDの統合とIDの収集が始まり、そのデータを使って施策を行っていくというのが現在のフェーズとなっている。

「お客様に持っていただきたい マインドセットとしてはKFCを食の選択肢に入れて頂くことだと思っています。そこが一番重要で、普通に生活していると食事の機会は1日に3回です。それが365日あるとして、多くある食の機会の中で、選択肢の中の一つに入れて頂き、今日ケンタッキー食べたいなって思ってもらいたい。購買に至る最後の気持ちの一押しを、CRM の施策で達成できたら、というのが我々の願いというところです。」 と、濱嶋氏は話す。

CDPを使った2つの施策実例

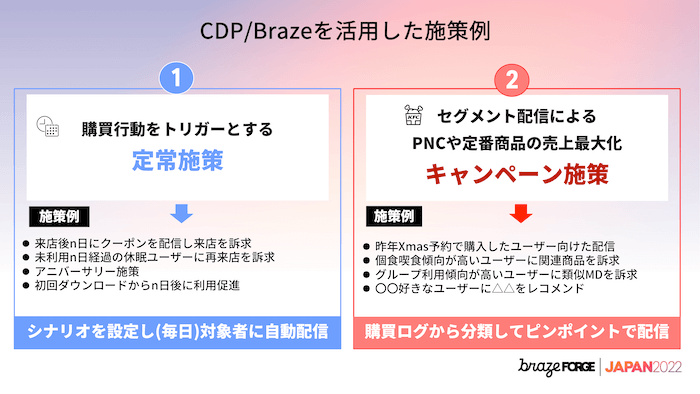

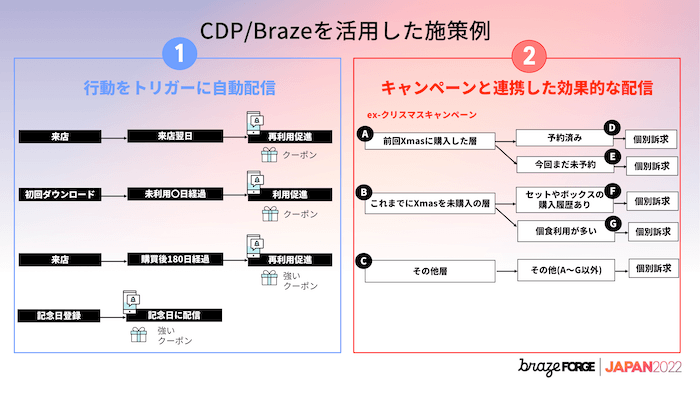

CDPを使った施策例として2つの軸を考えている。まず一つは購買行動をトリガーとする定常施策だ。これは恒常的に行っていく施策であり、例えば来店後何日かにクーポンを配信する。それによって来店促進する仕組みだとか、アプリの初回ダウンロードを行ってくれたが、何日経ってもお店の利用がないお客様に対してクーポンを配信して利用を促進するようなことをシナリオを設定して該当者に対して自動で配信していく。

もう一つはセグメント配信によるPNCや定番商品の売り上げ最大化。先ほどのレッドホットチキンのように、期間限定の商品は2〜3ヶ月に1度程度の頻度で発売されている。

キャンペーンに合わせた施策を今後優先して行っていくので、例えば昨年クリスマスにKFCを予約した方や購入したお客様で、まだ予約の期間内だけれども購入に至っていない(予約されていない)お客様に大して今年もクリスマスがありますよ、というメッセージを送る。また、個別喫食傾向が強いお客様には関連商品を訴求したり、逆にグループミールに分類される「〇〇パック」、「〇〇セット」のような大人数で食べる商品を買われているお客様に対しては類似MDを訴求していく。

さらに、レッドホットチキンのような辛いものに対して喫食傾向が多いお客様に対しては、テイストは違っても少し辛みのあるテイストの商品をレコメンドしていくということも可能だと考えており、顧客の嗜好に合わせたピンポイントな配信をして行く予定だ。

濱嶋氏が考える「エブリデイブランド」としてのKFC

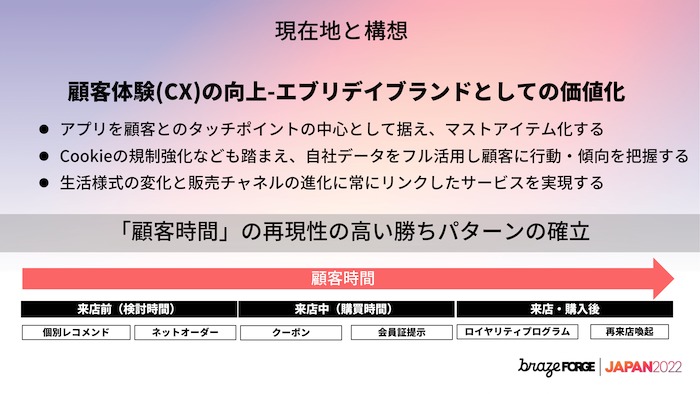

「最後になってしまいますけれども、 CRM としての構想があります。顧客体験の向上というところと、我々 KFC が目指しているエブリデイブランドとしての価値観というところです。顧客の行動ですとか、傾向を把握していくこと。また、コロナから生活様式というのが大分変わりましたが、それに合わせて販売チャネルも変化していく必要があります。生活様式にリンクしたサービスというのを将来的に提供していきたいですね。」

最終的に促したい部分として、「お客様がお客様でいてくれる時間」、来店前だとか来店後というファンでいてくれている時間に対して、再現性の高い勝ちパターンというのを確立してまわしていきたい。計画の一つとして「エブリデイブランド」としての価値観をCRM施策において実現していくということが、濱嶋氏の考えるCRMとしてのテーマのようだ。